参观

主办单位:云南民族博物馆 上饶美术馆

展览时间:2025年7月25日至9月26日

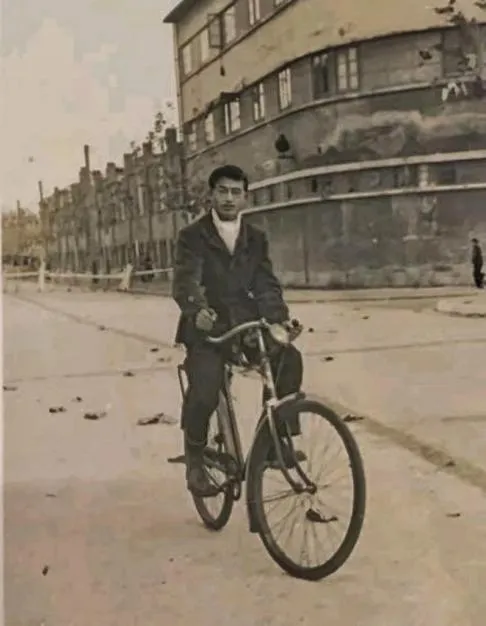

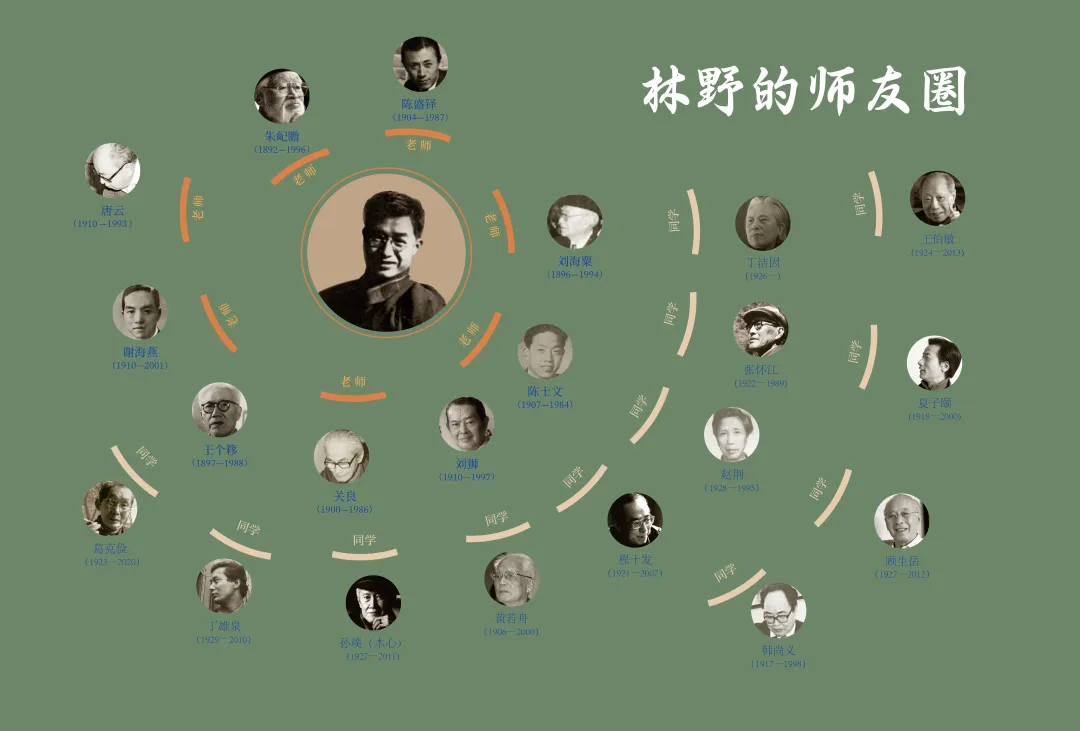

1912年由乌始光、刘海粟等人在上海创立上海图画美术院,后称上海美术专科学校,学校先后设置西洋画、艺术教育、中国画等科目,开启了近代美术教育的先河。上海美术专科学校作为中国近代美术教育的摇篮,以“中西并蓄”的理念重塑了林野的艺术基因,淬炼出扎实的写实功底。而通过彼时学生自治会的革命实践,《金萧游击队战地速写》系列组画中流畅的肢体线条刻画,表达出其艺术观从“为艺术而艺术”转向“为人民而艺术”。

第二单元 边疆图景——林野画中的民族风情

新中国成立初期,社会主义建设浪潮席卷全国,美术工作者以“深入生活、扎根人民”为使命,将写生转化为构建国家视觉叙事的实践。林野作为上海美专培养的新一代画家,1950年随文化工作队深入云南边疆,在滇西丽江、德宏等地驻留,以画笔刻录少数民族地区从传统社会向现代转型的历史现场。本单元通过《景颇山民速写集》《傣寨新象》等70余幅原作30余件民族文物,还原艺术家的“在场”视角。

第三单元 民族肖像——林野的民族画像之路

二十世纪五六十年代,林野在现实主义创作浪潮中,以人类学凝视般的笔触重塑边疆民族肖像。他摒弃传统水墨的程式化表达,将上海美专习得的绘画功底与民族志观察相结合,在本单元的作品中,既精准捕捉服饰纹样的文化密码,又透过眼神与姿态传递个体在新旧交替时代的微妙心绪。本单元设置“纹饰解码”互动展区:展柜内色彩鲜艳、纹饰多样、材质各异的民族服饰与绘画作品,形成“艺术想象—历史实物”双重对话。

本次展览,我们透过林野的画笔,走进半个多世纪前云南各民族的生活现场。这里没有宏大叙事,有的只是竹楼炊烟里的恬淡,织机梭子间的韵律,汲水归途上的身影,节庆集会中的欢颜。林野敏锐地捕捉了这些平凡瞬间中蕴含的非凡美感。我们看到,傣家竹楼不仅是居所,更是与雨林环境巧妙融合的空间艺术;景颇长刀不仅是工具,更是力量与美的凝结。这些画面共同构成了“有一种叫云南的生活”。