参观

本土光影讲好“有一种叫云南的生活”

翠湖是理解昆明“慢生活”的第一现场,为展现“有一种叫云南的生活”提供了历史纵深与生活质感。翠湖作为昆明城市文脉的起源地和昆明市中心观光点,原为滇池东北岸的“翠湖湾”,因滇池水位下降,湖湾分离,且遍种莲藕、蔬菜,也称为“菜海子”,见证了从元代水泽、明清军防衙署到现代公共园林。翠湖是昆明的“精神高地”,周边聚集了众多文物保护单位,链接着近代护国运动、西南联大精神的完整文化链条,承载着“一池翠湖水,半部昆明史”的厚重底蕴。经历生态修复后,翠湖已成为昆明城市生物多样性保护的“生态心脏”,现为“大翠湖历史人文旅游圈”Citywalk热门景点和文化创新策源地。

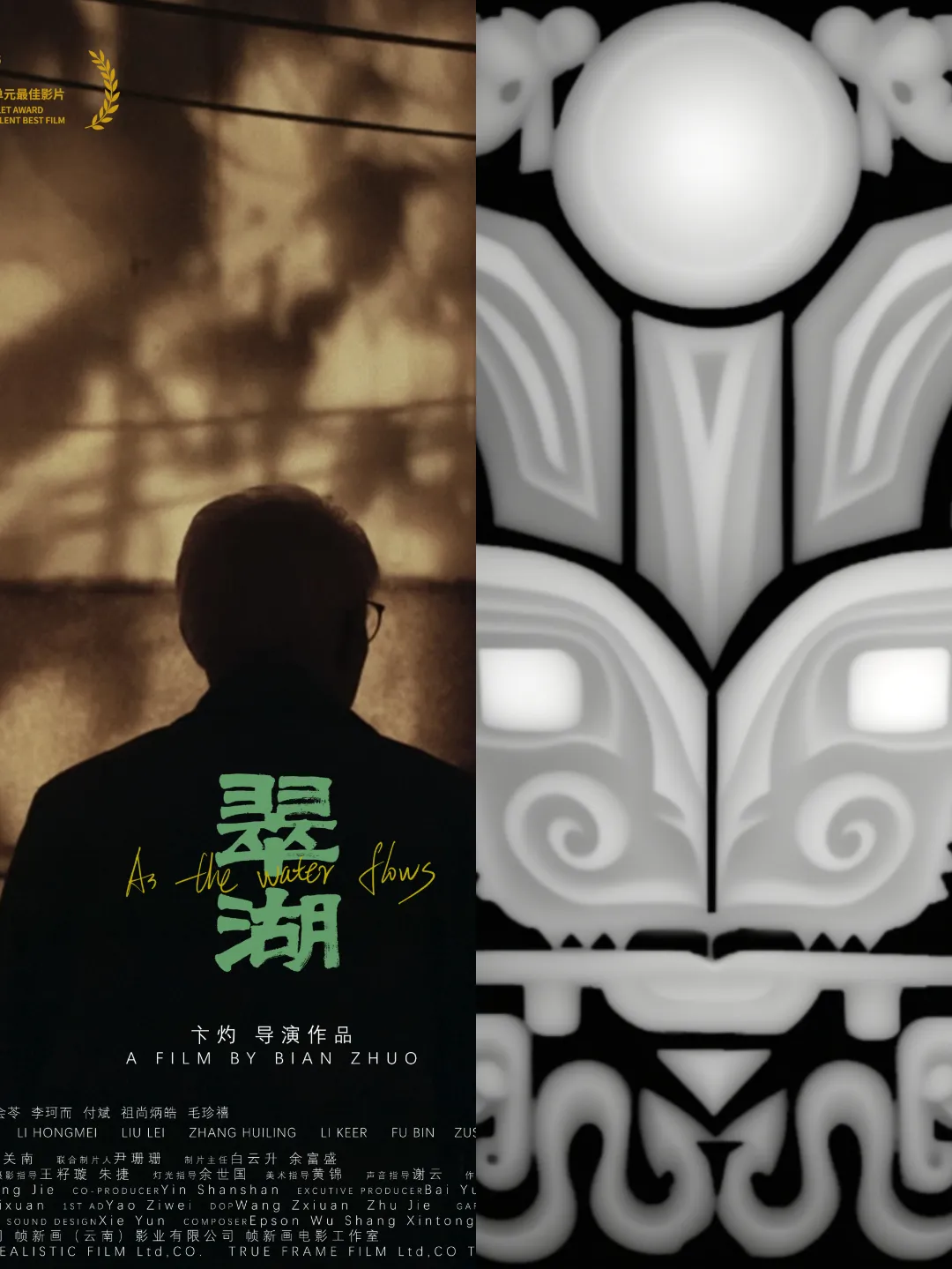

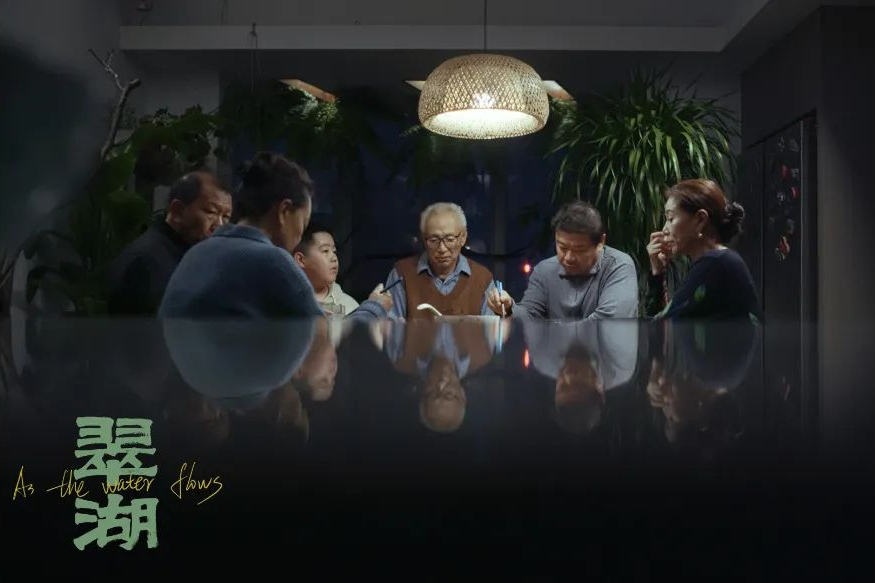

《翠湖》构建了云南“地方性”的文化叙事,使翠湖从地理实体升华为承载集体记忆的精神家园。《翠湖》是导演卞灼的首部剧情长片,以家族旁观者的视角,讲述了家住昆明翠湖畔的丧偶老人在尝试新恋情遭女儿反对后,通过调解家庭矛盾重建亲情纽带的过程,展现当代中国家庭三代人的情感裂痕和重构家庭纽带的故事。电影中翠湖是“家”的象征,昆明人身份认同的地理标志,作为主要取景点承担了场景叙事的功能,如家庭矛盾爆发地在梧桐道、代际和解场所在讲武堂,翠湖不仅是电影物理空间上的取景地,也成为情感坐标上的叙事支点。

电影《翠湖》的文化价值:讲好云南故事

《翠湖》突破了传统云南影像的同质化表达,探索讲好云南故事的创新模式。云南影视作品里的民族风情、自然风光,使这片土地成为全国观众向往的“诗与远方”,凸显民族特色对旅游经济的强大拉动作用,然而云南现代都市的市井生活与文化复杂性却成了叙事盲区。《翠湖》用市井日常替代景观符号,用老旧小区和翠湖边的广场舞,填补了“现代云南”的影像空白,使云南从风景明信片转变为现代都市烟火。

电影打破了“云南想象”刻板标签,没有炫目的少数民族服饰,没有刻意编排的民俗表演,首次以昆明普通家庭为主角,展示现代都市的多元性、时代性和真实性。影片镜头对准翠湖边小院的市井烟火符号:晨起的烧饵块、小锅米线、打麻将拌嘴、老爷子的烧豆腐,这些看似琐碎的生活切片被编织进家庭叙事中,构建真实的昆明味觉与视觉记忆,成为“云南故事”的具象载体。

在地化价值:文化持有者掌握表述权

《翠湖》主创团队全员本土化,重塑了知识生产的主体。剧组全云南班底的创作模式,从导演、演员到美术团队,形成了从内容到人才深度在地化,实现文化持有者对表述权的掌握。本土群体获得了影像话语权,通过真实呈现昆明市井生活,打破了主流话语的单一叙事垄断,实现了文化表达的多元平等,从主体性方面构建了“各美其美,美美与共”的文化生态,体现了费孝通提出的“文化自觉”理论:深刻理解自身文化价值,主动思考发展路径,并实现在当代语境下的创造性转化。

电影通过强化在地认同,展现了“在地文化”的可持续生命力,有效促进了云南文化的传承与创新。云南不仅是取景地,也是万千世相的一面镜子,却长期作为景观符号被纳入他者叙事。《翠湖》探索推动云南从“为他者提供背景”转向“为自己书写故事”,使这片土地有望从“中国最美外景地”蜕变为“原创故事工坊”。自2022年以来《翠湖》与《不游海水的鲸》等由云南本土导演创作的作品相继在国际电影节获奖,形成了“滇浪潮”的文化现象,证明了在地创作的生命力,促使更多本土创作者开始关注自己生活的土地,形成了持续的良性循环。

云南影像从“参与者”向“叙事主体”的转变

《翠湖》呈现了本土电影人从“参与者”向“叙事主体”的转变。当云南团队用方言讲述自家故事时,摄影机从“他者凝视的工具”转变为在地文化的发生器,完成了从“被观察的客体”到“言说主体”的根本转变,这种创新打破了被动参与与主动决策的权力关系,在主体生活实践中实现文化多样性的统一,展现了本土叙事的视觉表达创新,完成了云南影像从“被观看”到“自我言说”的史诗性转身。

影片采用本土声音元素作为叙事主体,昆明方言与普通话混杂的对白,精准还原数百年来移民城市的语言生态,把各色方言熔炼成混杂的乡音。片中老一辈角色使用方言数落晚辈,从土得掉渣的歇后语中,观众听见了老昆明人“损中带疼”的市井智慧,而年轻一代则以普通话回应,形成生动的代际对话。这些声音不仅是地域标签,也是文化认同载体与情感修复媒介。

成熟的叙事节奏平衡度

青年导演卞灼在叙事结构与影像语言层面展现出成熟的平衡度,在个人表达与现实条件之间进行了高度自觉的平衡与取舍,体现出一种“坚决捍卫”与“最终妥协”并存的创作策略。影片采用去戏剧化的叙事革新,摒弃强冲突故事线,依托“浸入式日常主义”叙事,使地域文化升华为跨越地理的情感共鸣载体。整部电影没有明星、没有宏大叙事,通过地域特色的生活细节和真实情感,实现了“在地文化”与“普世情感”的融合。

电影“去情节中心化”的叙事策略,以“静观”对抗煽情,克制而真实的表达方式,引发了观众广泛共鸣,使作品获得接地气的真实质感。当主人公谢树文阅读《春城晚报》的场景出现时,昆明观众瞬间产生集体共鸣。这种“日常生活世界”的创作观,拼贴出未经修饰的生活流,展现了在现代化浪潮中努力守护精神原乡的人类群像,深度还原了昆明“慢生活”的精神内核,无需多余的旁白解说,生活自身言说着其意义所在,展现了云南独特的城市人文气质与家庭伦理情感。

本土影视产业转型的前景

《翠湖》艺术上的成功是一次云南文化实力的有效输出,推动云南从“外景地”到“策源地”的产业升级,为云南影视产业争取到了宝贵的关注度与政策支持呼声,也为云南乃至全国的小成本电影提供了可复制的实践路径。年轻一代导演文化根脉厚植于云南土壤,赋予作品这片土地最朴素、最深沉的情感,从本土导演的崛起,展现了云南电影发展的前景和希望。此次获奖不仅是对本土影视产业创作能力的肯定,也象征云南青年创作者开始在中国乃至国际电影舞台上发出声音。

影像人类学田野课的生动实践

学术交流前,《翠湖》剧组参观了云南民族文化宫“中华文化认同主题展”,“语通文同”“生活互融”“艺文会通”等板块系统呈现了云南各民族在中华文明多元一体格局下的文化交融历程。剧组深入考察了云南民族服饰、饮食、建筑等物质文化,为未来创作储备丰富的视觉人类学素材,同时也思考了电影创作如何通过微观叙事折射宏观的民族文化认同,正如各民族服饰纹样既保持个性又共享审美范式,优秀的影像作品在个性表达中也传递着共通的文明价值,成为影像人类学田野课的一次生动实践。

火塘不熄,文明永续

当学术平台遇见金爵奖剧组,火塘边的访谈让“有一种叫云南的生活”从口号变为可触摸、可参与、可传承的文化实践。在这场博物馆与影像的共振中,参与访谈的每个讲述者都成了火塘里新添的柴薪,照亮文明传递的火种,实现影视创作和学术研究的深度联动,彰显了电影与博物馆共同的文化再生产使命。

此次跨界学术交流让博物馆和电影制作方成为文化阐释协同伙伴。博物馆提供民族文化基因库,为电影提供人类学级考据支撑,把民族文化符号转化为视觉表达,实现学术资源向电影语言的高效转化,学术能量得以在广阔的银幕空间和大众语境中释放。电影则借助学术的深度,增加影像厚重的历史真实感和文化可信度,提升文化表达的精度与厚度,实现从娱乐产品向文化担当和学术价值艺术表达的跃升。

“不熄的火塘”学术交流平台

当学术平台遇见金爵奖剧组,火塘边的访谈让“有一种叫云南的生活”从口号变为可触摸、可参与、可传承的文化实践。在这场博物馆与影像的共振中,参与访谈的每个讲述者都成了火塘里新添的柴薪,照亮文明传递的火种,实现影视创作和学术研究的深度联动,彰显了电影与博物馆共同的文化再生产使命。

此次跨界学术交流让博物馆和电影制作方成为文化阐释协同伙伴。博物馆提供民族文化基因库,为电影提供人类学级考据支撑,把民族文化符号转化为视觉表达,实现学术资源向电影语言的高效转化,学术能量得以在广阔的银幕空间和大众语境中释放。电影则借助学术的深度,增加影像厚重的历史真实感和文化可信度,提升文化表达的精度与厚度,实现从娱乐产品向文化担当和学术价值艺术表达的跃升。

云南民族博物馆打造的“不熄的火塘”学术交流平台,寓意以文化之火照亮文明之根,以火塘为证熔铸共同体意识之路,搭建跨学科、跨领域、跨地域的学术交流平台,邀请不同领域的专家学者开展学术交流,建设具有思想深度与社会温度的文化智库,为铸牢中华民族共同体意识提供兼具理论高度与实践热度的火塘方案,为深化中华民族共同体意识教育提供不竭的能量场。

策划:赵菲

学术:杨晓冰

撰稿:张静红

预告片、花絮、剧照、图片:《翠湖》剧组

技术:周伟

宣推:高翔

媒体:蒙建光

视频/参观讲解:黄子芮